目次

日本のシンボルは、歴史を通じて、特にタトゥーのコミュニティや文化の中で豊富に使用されてきた。

これらのシンボルは、日本の神話や図像学において重要な位置を占めており、美しくも恐ろしい神秘的な生き物も含まれている。

日本のシンボルは何百種類もあるが、ここではトップ18のシンボルを、その由来、特徴、意味とともに紹介する。

これらのシンボルはすべて、何らかの形で日本のタトゥーアートに取り入れられてきた。

目次

1.リュウ - ジャパニーズ・ドラゴン

1844年に描かれた日本の龍の絵

1844年に描かれた日本の龍の絵 葛飾北斎, パブリックドメイン, via Wikimedia Commons

龍は日本の図像学の中で非常に重要な位置を占めており、日本の図像学の中では容易に認識できる生き物である。

知恵、力、祝福の象徴とされるリュウは、人々の幸福のためにさまざまな成分を操る力を持つことで知られている。

仏教の一部であるこの神話上の生き物は、何百もの神話の一部となり、知恵、王族、成功といった意味を持つ。

これらのドラゴンはアジア文化の一部にもなっている。

ドラゴンは、旅の途中で出会う動物の特徴によって、同じものは二つとないと言われている。

リュウの頭はラクダ、首と腹はヘビ、体には鯉のウロコがあり、タカ、ニワトリ、ワシの爪があり、雄鹿の角が生えている。

ドラゴンの足の指の数は出身地によって異なり、日本のドラゴンの多くは3本だが、故郷を遠く離れると新しい指が生える。

中国では足の指が4本、韓国では5本と言われている。

2.天狗

天狗/コスプレイベントに立つ日本の神様。

天狗/コスプレイベントに立つ日本の神様。 画像提供:pxhere.com

妖怪に属する天狗は、通常、戦争や破壊のアイデアを連想させる。

現在では人間の姿をしていると言われているが、大昔は悪魔のような長い鼻を持つ猛禽類に似ていた。

天狗が怒っているイラストをよく見かけるが、その過激さを象徴するように、天狗はたいてい赤い色をしている。

天狗は人間やその境遇を破壊することで有名だが、実は仏教徒を悟りの道から遠ざけるという密かな使命があると信じられている。

神とも悪魔とも考えられているこれらの生き物は、たいていの場合、いたずら好きで狡猾だと考えられている。

天狗は決して善いことのせいにはされないので、不幸なことや大惨事が起きると天狗のせいにされるのだ。

3.カッパ - ニホンイシガメ

お茶目な日本の河童 イラスト 92702879 © Patrimonio Designs Limited

お茶目な日本の河童 イラスト 92702879 © Patrimonio Designs Limited 2本足で歩くこのグロテスクなカメの神話は、浅い川底の隠れた場所から無防備な生き物に忍び寄り、その強力な顎でつかみかかる巨大なサンショウウオの尻尾に由来する。

河童は有名ないたずら好きで、誰も見ていないところで小さな子供をさらったり、女性に嫌がらせをしたりする卑劣な能力で恐れられている。

河童を見分けるには、頭骨の中にある小さな水皿を探すとよい。 河童のこの部分が乾いていると、無力で無防備になるという伝説がある。

河童を倒し、その力を取り除くには、河童に頭を下げなければならない。 河童は礼儀と優しさには逆らえない。

お辞儀をすると、頭蓋骨の中の水板がこぼれ落ち、弱く無防備な状態になる。

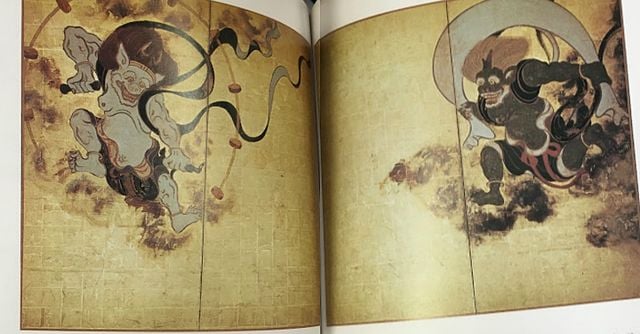

4.風神と雷神

風神と雷神/二曲一双の屏風絵 18世紀から

風神と雷神/二曲一双の屏風絵 18世紀から Molnarjr, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

日本の風の神としてよく知られる風神は、青や緑に輝く肌を持つ悪魔のような生き物として有名である。

風神

風神 画像提供:Raj Arumugam / (CC BY 2.0)

伝説によれば、風神は魔法使いのような力と能力を持ち、気流を操る神器をいつも手にしているという。

雷神の名は雷(らい)と神(しん)に由来する。

雷神

雷神 尾形光琳、パブリックドメイン、via Wikimedia Commons

ほとんどの伝説や民話では、雷神は怪物のように太鼓を叩き、天空に響き渡り、恐ろしい雷を落とすと描かれている。

一般的な民間信仰では、雷神は子供のへそや腹部を食べる邪神であり、そのため親は子供に、空が荒れ狂うときにはお腹を隠すように言うのが普通である。

伝説によると、2人の兄弟はけんかっ早い性格で、絶え間ないけんかの結果、暗い嵐の空になってしまうのだという。

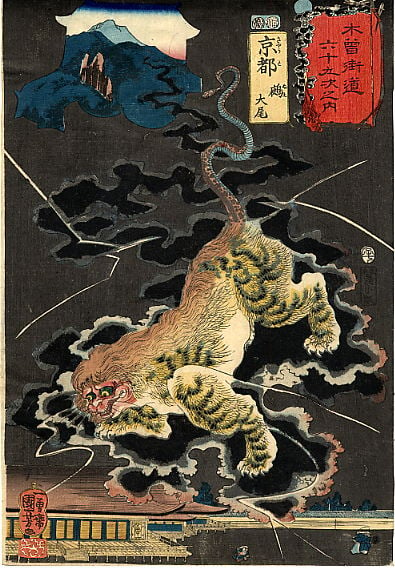

5.キリン

磁器キリン

磁器キリン ホールウィル博物館 / Jens Mohr / CC BY-SA, パブリックドメイン, via Wikimedia Commons

関連項目: 許しを象徴する花トップ10日本の民話に登場するもうひとつの生き物である麒麟は、賢明な王や支配者の死を示すために現れることはほとんどない。

死は憂鬱で悲しいものだと考えられているが、麒麟は善を連想させ、喪に服すことはより良い明日への扉を開く内省的なプロセスであることを示している。 事実、麒麟は未来への良い兆しとみなされている。

麒麟は通常、鹿の体、龍の頭、魚の鱗、馬の蹄を持っている。

また、ライオンのたてがみや牛の尾を持ち、頭には二本角や一本角が描かれている。

日本では麒麟をユニコーンに見立てたものが多いが、きらびやかな神話上の生き物とは異なり、麒麟は火を吐くことができ、角は通常後ろ向きだと言われている。

伝説によると、麒麟は他の動物の肉を食べず、草を傷つけることを恐れて草の上を歩かない。 その代わり、雲の上を歩き、水の上をスキップする。

6.バクー

東京・渋谷の金王八幡宮にある獏の彫刻

東京・渋谷の金王八幡宮にある獏の彫刻 Momotarou2012, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

獏は悪い夢や悪夢を食べるという伝説があり、日本では何世紀にもわたり、獏に安眠を願ったのである。

17世紀には、現代で子供たちが歯の妖精のために歯を置くように、バクーのイラストが枕の下に置かれるのが一般的だった。

人が目覚めたとき、その隣に獏を見つけると、獏は邪悪な悪夢を取り除くために呼び出されるという言い伝えがある。

もしその生き物がその人に悪いと感じたら、夢を食い荒らし、健康と幸運の前兆に変えるだろう。

バクは人間の悩みを取り除いてくれる天使のような生き物だと思われているが、その仕事は簡単ではないことを忘れてはならない。

バクは人間から不味い夢を奪ってしまうので、様々な動物の残飯から作られる。

象のような牙の生えた頭、サイのような目、牛の尾、爬虫類の腹、虎の爪と、つぎはぎだらけの外見をしている。

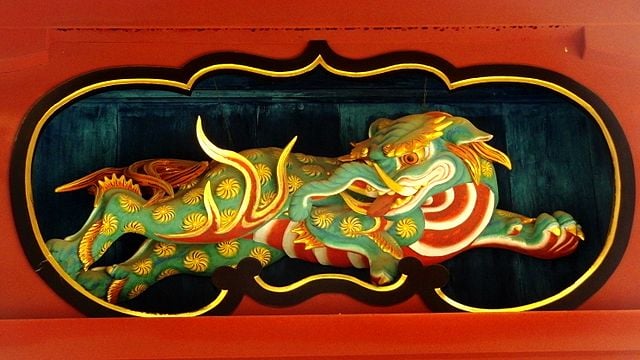

7.唐獅子 - フー・ドッグ

磁器製のフー犬の像。 神社 厄除け/佐賀県有田市の遠山神社

磁器製のフー犬の像。 神社 厄除け/佐賀県有田市の遠山神社 STA3816, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

中国の獅子の末裔であるフー犬は、"百獣の王 "あるいは "守護獅子 "と言われている。

漢の時代(紀元前221年〜紀元後206年)、フー・ドッグはシルクロードを歩くためのペットとして、あるいは生きた生き物として中国に持ち込まれた。

ライオンは子供を守る本能を持っているため、フー犬は身近な災いを取り除くお守りとされた。

それゆえ、裕福な家庭では、寺院や宮殿の入り口にフー犬の像を置くようになった。

今日、木版画のフー犬は、背中合わせの戦士の姿で描かれるのが一般的である。 伝統的にフー犬は、陰陽の概念のようにペアで描かれてきた。

メスのフー犬が前足で子イヌを抱きかかえ、子イヌが抜け出そうともがく姿や、オスのフー犬が子イヌを地球儀の上で休ませている姿を見ることができる。

伝説によれば、オスのフー犬は建造物の前に立つものを守り、メスのフー犬は建造物の中にいる人々を守るという。

8.鯉 - 日本の魚

日本の鯉

日本の鯉 画像提供:Pixabay

日本原産で、何世紀も前から生息している魚だ。 滝を登る能力があると言われているが、もし釣れたとしても、まな板の上に横たわって包丁が通るのを待っていても、恐怖に震えることはない。

鯉が黄河にある龍門の滝を登りきると龍に変身する、という鯉にまつわる話は古代中国にまでさかのぼる。

鯉が最大限の賞賛と尊敬を受けるのは、男らしい資質を持っていると考えられているからだ。

日本人は、鯉は幸運、財運、友情、愛の象徴であり、仏教徒は力強さ、勇気、粘り強さを連想すると信じている。

9.鳳凰(ほうおう

鳳凰像(日本・奈良時代、木造

鳳凰像(日本・奈良時代、木造 Hiart, CC0, via Wikimedia Commons

皇室のシンボルである鳳凰は、忠実、火、正義、従順、太陽を連想させる神秘的な鳥である。

この燃えるような鳥は調和と不調和の象徴であり、天から地上に舞い降りると平和な時をもたらすが、天空の故郷に戻ると争いが起こると信じられている。

鳳凰はまた、男性と女性のエネルギーの物理的な具現化とも関連している。

鳳凰は灰から蘇るわけでも、火から生み出されるわけでもない。

実際、鳳凰は西洋の鳥に似ているため、伝統的な鳳凰と混同されてきた。 しかし、実は鳳凰は何世紀も前から存在していたのである。

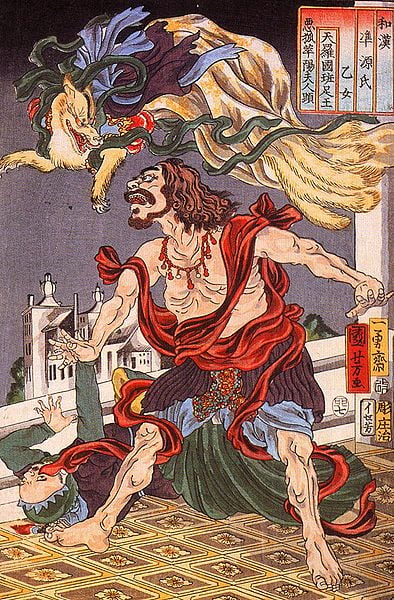

10.キツネ

半蔵法親王を脅す九尾の狐(きつね)=歌川国芳版画、江戸時代、19世紀。

半蔵法親王を脅す九尾の狐(きつね)=歌川国芳版画、江戸時代、19世紀。 歌川国芳、パブリックドメイン、via Wikimedia Commons

郭普のような中国の作家が書いた物語や、日本の歴史に残る伝説によれば、キツネは不死身の知的な魔法生物である。

古代の言い伝えによれば、キツネは尾が9本生えると、天狐の姿になって天に昇るという。 しかし地上では、人間を惑わすことで喜びを得るいたずら好きな悪党とされている。

木版画やタトゥーによく見られるのも不思議ではない。

キツネは口から稲妻や炎を出すことで知られ、空を飛んだり、ほとんど精神的に他人の心に取り付くことができる。

他の物語では、キツネは愛を求めて、あるいは罪のない存在から命を奪うために人間に姿を変える変身者と信じられている。

11.平家蟹

戦死した兵士の顔を持つ平知盛と平家蟹

戦死した兵士の顔を持つ平知盛と平家蟹 歌川国芳、パブリックドメイン、via Wikimedia Commons

平家蟹(サムライガニ)は実在するが、日本の伝説では、日本の海岸によくいる、背中が迷惑そうな顔の地図のような醜い甲殻類である。

日本のカニの外骨格の上面は人間の顔のように見えるという。

平家蟹にまつわる伝説は、12世紀に日本の2つの氏族の間で勃発した軍事衝突に由来する。

源平合戦は、平氏と源氏が壇の浦の最後の戦いで対峙した5年にわたる権力闘争であった。 残念ながら、平氏は多勢に無勢であり、合戦中に幼帝である安徳天皇を失った。

平家蟹は落ち武者の象徴である。

12.ヌエ - 日本のファントム

日本のヌエ

日本のヌエ wikimedia.org パブリックドメイン、ウィキメディア・コモンズ経由

ぬえとは、千年前の平家物語に登場する、猿の顔、虎の胴体、尾に蛇を持つ幻獣である。

ヌエは神秘的な黒煙に包まれ、大声で恐ろしい声を出すと伝えられている。

しかし、薬も霊薬も効かないため、二条天皇の家臣たちは、二条天皇が超自然生物ヌエの呪いにかかったと考えた。

天皇は周囲の助言を受け、最高の弓手である源頼政を獣退治のために雇う。

射手の弟子である伊能早矢は、師匠の矢を手にヌエを追いかけ、長く困難な旅の末、ついにヌエを見つけ退治する。 日本の歴史上、伊能早矢は天皇を奇妙な生き物の呪いから救ったことで知られている。

13.ナマクビ - タトゥー

残忍な日本のイメージである「なまくびれ」は、血のような赤い斑点と、目や鼻を容赦なく貫く複雑な剣、短剣、縄、矢で象徴されている。

ナマ首とは、あちこちに投げつけられる切断された首のことで、武士に斬首された罪人の首かもしれない。

なまくら」のルーツは、日本の封建時代の歴史にある。

生首(なまくび)には、自殺や死刑に用いられた切腹の儀式が描かれている。 切腹には、斬首とともに割腹も含まれる。

切腹の最後の儀式である「生首(なまくび)」は、敵の餌食になることなく名誉の死を遂げるか、他の侍に殺されるかのどちらかを選ぶ儀式である。

ある侍が腹に包丁を刺し、別の侍が刀で首を切る。 だから、なまくらには首を切る動作が描かれているのだ。

14.さくら - 桜

日本の桜の花

日本の桜の花 Norbert Weber, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

日本人は自然界を崇拝し、自然が与えてくれるものすべてに敬意を払う。 彼らにとって桜は、この不思議な自然の完璧な象徴なのだ。

日本人は仏教を信仰し、無常観を受け入れてきた。 桜の花は、咲いては枯れ、14日間の寿命の中で咲き誇る美しい花である。

この花は、私たちが地球上で過ごすわずかな時間の象徴でもある。

仏教徒は、今を生きることが大切だと信じている。

桜の花は日本の国花といわれ、ニューヨークのセントラルパークをはじめ、世界各地で見ることができる。

日本では花見と呼ばれる風習があり、桜の美しさを楽しみ、祝い、その恵みに感謝する。

関連項目: 海の象徴(トップ10の意味)15_不動明王

13世紀初頭の不動明王像

13世紀初頭の不動明王像 メトロポリタン美術館, CC0, via Wikimedia Commons

不動明王は仏教の神で、仏教が各地に広まるにつれてイレズミの正典の一部となった。

不動明王には多くの解釈が存在するが、最も一般的なのは、善良な者が余計な重荷を背負うことなく悟りに到達できるよう、霊的な障害を追放する怒れる守護神の象徴である。

不動明王は、眉間にしわを寄せ、歯をとがらせ、目を斜めに細めた不満そうな顔をしている。

不動明王はまた、伝説や民話に登場する象徴的なもの、たとえば三鈷剣や縄なども持っている。

16.エンソ

円相

円相 Noun Projectのニック・ローリーによる『Ensō

円相環は虚無と宇宙を表す、日本では深い意味を持つ精神的シンボルである。

禅宗では、円は存在の本質から抜け出せない私たちを表していると考える。

一見、円が閉じているように見えても、実は無限に開いている。

エンソサークルの理念は、宇宙や私たちが暮らす環境を理解するためには、これまで育ってきたすべての概念や観念から心を解放することが重要だということだ。

私たちの存在と私たちの住む宇宙の真実を学ぶために、私たちは子供の頃からずっと教えられてきた真実を捨てなければならない。

17_赤いビブスを着た像

赤いビブスを着た日本人像

赤いビブスを着た日本人像 画像提供:pxhere.com

日本の文化では、親が仏像に赤いビブスをつけるのが一般的だった。 これは親より先に亡くなった子供の象徴だった。

仏教徒は、「お地蔵さん」は子供や町を通る旅人を守る役割を担っている存在だと信じていた。

日本では赤は浄化の象徴であり、悪魔を遠ざけ、良い気を周囲に取り込むと信じられている。

18.鳥居

鳥居

鳥居 画像提供:pxhere.com

鳥居は通常、神社の中にある日本の伝統的な門で、日常から神聖なものへの移行の象徴である。

門の真ん中は日本の神々のための場所なので、誰も歩くことはできない。

鳥居は神社の奥深くにあるのが一般的で、神聖さのレベルが上がっていく様子を表している。

また、天皇陵の前には必ず鳥居が立っている。 かつては仏教寺院の入り口にも鳥居が置かれていた。

結論

上記の日本のシンボルはすべて日本神話の一部であり、これらのシンボルにまつわる豊かな民話から、多くの人々がタトゥーやアート作品として使用している。

参考文献

- //mai-ko.com/travel/culture-in-japan/japanese-symbols-and-meanings-in-japan/ 日本のシンボルと意味

- //www.tattoodo.com/a/a-guide-to-the-mythological-creatures-of-japanese-irezumi-10835

ヘッダー画像提供:pxhere.com